おかき・あられ・せんべいの大部分は炭水化物(糖質)です。

今回は『糖質(とうしつ)』と『糖類(とうるい)』の違いを交えて糖質量を比較検証してみました。

糖質と糖類の違いを知ることで、食生活の改善やダイエットにも活用ができるようになります。

「糖質オフ」や「糖質制限」などの食事方法がありますが無理は禁物。

健康志向で楽しくお菓子を召し上がって頂ければ幸いです。

おかき・あられ・せんべいの糖質について

おかき・あられ・せんべいは“ お米 ” が主原料で糖質量は約7~8割を占めます。

炭水化物は、糖質と食物繊維をあわせた総称。

正式には糖質は炭水化物から食物繊維の値を差し引いて考えます。

ただし、一般的なおかき・あられ・せんべいに含まれる食物繊維はわずかなため『 糖質=炭水化物 』として捉えても差し支えありません。

おかき・あられ・せんべいの糖質はどのくらい?

- おかき・あられの糖質量は100gあたり82.9グラム

- せんべいの糖質量は100gあたり82.3グラム

栄養成分表示(100gあたり)

カロリーは、たんぱく質・脂質・炭水化物の合計値。糖質は炭水化物、塩分は食塩相当量でご確認下さい。

| おかき・あられ | せんべい | |

|---|---|---|

| エネルギー | 381㎉ | 373㎉ |

| たんぱく質 | 7.9g | 7.8g |

| 脂質 | 1.4g | 1.0g |

| 炭水化物 | 84.2g | 83.1g |

| (糖質) | (82.9g) | (82.3g) |

| (食物繊維) | (1.3g) | (0.8g) |

| 食塩相当量 | 1.7g | 2.0g |

上記の数値はあくまでも一例で、実際には商品によって異なります。パッケージに記載されている栄養成分表示の数値をご確認ください。

ダイエット中の方は食べ過ぎないように、量や回数をカレンダーにメモしておくのも良い方法かもしれません。

糖質と糖類の違いと特徴について

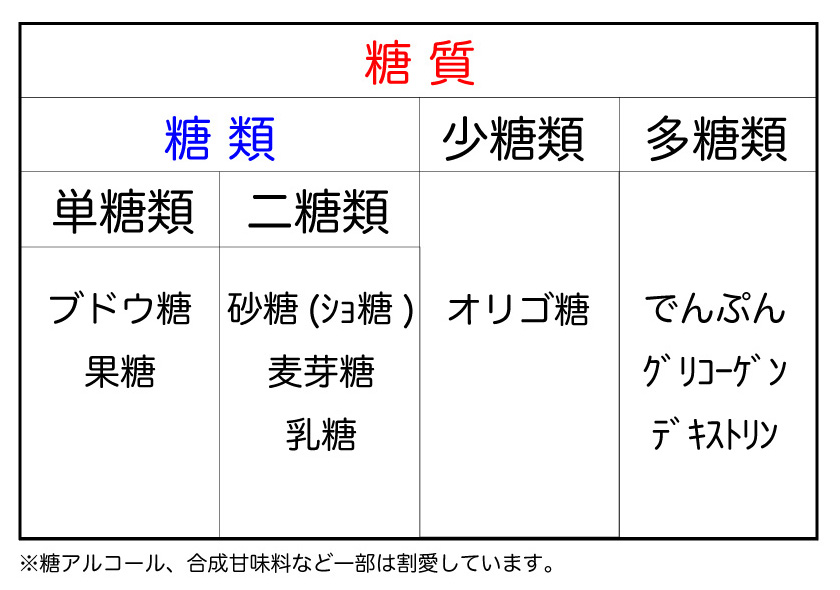

糖質は「炭水化物」とも呼ばれています。大きく分けると糖類・少糖類・多糖類に分類 * できます。

糖質(とうしつ)と糖類(とうるい)という言葉はよく似ているため混同しがちですが、糖類はブドウ糖などの単糖類とショ糖などの二糖類を指します。

*分類方法は、文献によって異なる場合があります。

糖質ゼロとは?

食品100gあたりに糖質が0.5グラム未満なら「糖質ゼロ」の表記が可能なため糖質がいくらか含まれている場合があります。

多糖類のでんぷんは、消化酵素によって単糖のブドウ糖に分解されて吸収されます。

おかき・あられ・せんべいの糖質は、主にでんぷん(澱粉)です。

糖類と糖質の消化吸収の違いについて

単糖類は糖質の最小単位であるため最も吸収が速く、お菓子の原材料に使われる砂糖は、ブドウ糖と果糖からなる二糖類のため、単糖類に次いで吸収が速くなります。

ブドウ糖や砂糖などの糖類は、糖質よりも消化吸収が速く素早くエネルギーとして利用されます。

一方、でんぷんなどの糖質はブドウ糖に分解されるまで多少の時間がかかるため、血糖値の上昇も糖類に比べるとやや緩やかになります。

おかき・あられ・せんべいを食べると何となく腹持ちが良いと感じるのには、このような理由にあります。

ざらめせんべいの方が疲れに対しては即効性があるとも言えます。

消化吸収の仕組みと太る原因について

私たちが普段の食事から摂取する糖質は、穀類や芋類などに多く含まれており、1gあたり4キロカロリーのエネルギーを生み出します。

糖質は体内でブドウ糖に分解吸収されて一部は肝臓や筋肉にグリコーゲンとして蓄えられ、残りはエネルギー源になります。それでも余ったものは体脂肪として蓄えられます。

つまりは、糖質は適量な摂取であればエネルギー源として消費されるため問題はないのですが、過剰な摂取が続くと体脂肪として蓄積されるため太る原因に。

糖質が気になる場合の食べ合わせ

おかき・あられは “もち米” 、せんべいは “うるち米” から作られます。

どちらも炭水化物を豊富に含む穀物なので、考え方はごはんとふりかけと同じような組み合わせイメージ。

糖質はビタミンB1を含む食品との食べ合わせによって代謝の促進がサポートされるため、ダイエット効果が期待できると考えられています。

ビタミンB1は化学名で「チアミン」と呼ばれ、糖質(ブドウ糖)が代謝されるために不可欠な栄養素。

ビタミンB1は糖質の代謝には必須

日本人の1日の平均摂取エネルギー量は、約2000キロカロリーと言われていますが、その60%程度を糖質からのエネルギー源で補っています。

「疲労回復のビタミン」と呼ばれるビタミンB1は、糖質の代謝を高めて疲労物質が蓄積されるのを防ぐ働きがあります。にんにく注射の主成分としても有名。

糖質を多く含む食品をよく食べる人や運動やスポーツで体をよく動かす人は、ビタミンB1の不足には要注意!

おかき・あられ・せんべいを食べる際には、黒豆や胡麻、玄米などを使ったものを取り入れることで効果が期待できます。

ビタミンB1がなければ糖質はエネルギーに変換できません。

ビタミンB1と糖質の代謝|ざらめせんべいと深い関係の謎とは?

水溶性食物繊維との食べ合わせはどうして効果的?

水溶性食物繊維は、粘性があるため体内に入るとヌルヌルネバネバとしたゼリー状になって、一緒に摂取した食品と混ざり合って包み込んでくれます。

そして、腸内をゆっくりと進みながら糖質の吸収を抑えてくれるため血糖値の上昇もゆるやかに。

水溶性食物繊維を多く含む代表的な食べものが海苔やワカメ、昆布などの海藻類やゴボウや切り干し大根などの野菜類です。

腸活に欠かせない食物繊維の種類と働き|おかき・あられ・せんべいとの関係

さいごに:糖質は適度に適量な摂取が大切なポイント

私たちの体に欠かすことのできない糖質ですが、とりすぎると太る原因になってしまいます。

糖質制限も行き過ぎてしまうとエネルギーの不足を招く可能性も。

基本的に脳のエネルギー源はグルコースのため、極度な糖質制限は結果として健康を害する恐れがあります。

ダイエットは向き不向きもあったり体調を十分に考慮する必要があるため、管理栄養士さんなどの専門家のアドバイスを仰ぐことも必要かもしれません。

ダイエットを意識する場合は、日頃から栄養バランスのよい食事をすることに加え、適度な運動で体脂肪をエネルギーに変えてあげることが大切です。

【参考文献】

・田地陽一(編)「栄養科学イラストレイテッド 基礎栄養学 第4版」羊土社 2020

・国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所(監修)柴田克己、合田敏尚(編集)「健康・栄養科学シリーズ 基礎栄養学(改訂第6版)」南江堂 2020

・医療情報科学研究所「レビューブック 管理栄養士2021(第3版)」メディックメディア 2020

※食べ合わせは体質によって向き不向きがあります。

※栄養素の効能効果については個人差があります。

※写真やイラストはイメージです。